2026年2月1日、みんなでピザを作るピザ祭りを開催しました。例年は餅つき大会をやっていましたが、今年は何か違うことをやろうということで、ピザ祭りをやることになりました。

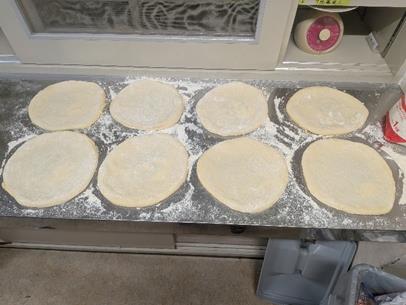

前日に材料を買い、生地を作って発酵させます。

第一難関は、生地を以下に円い型に仕上げるか。延ばし過ぎると穴が開くし、楕円になる。さっとできる人もいれば、なかなかできない人もいて、実に愉快です。

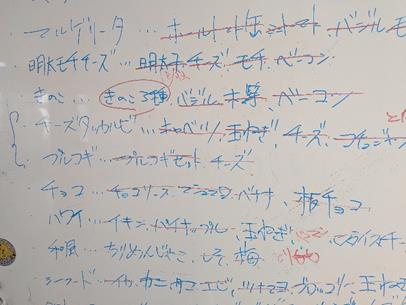

次の難関は、トッピングを何にするか。前日から激しい議論が戦わされました。何を何種類作るのか、何枚作るのか、いかに価格を抑えるか、それでいていかにおいしく仕上げるか。チーズにこだわる人、ピザソースにこだわる人、辛さにこだわる人、パイナップルとチキンがうまいと主張する人、果てはチョコとバナナを使ってデザート風ピザを作ろうと言い張る人…。こだわりどころがそれぞれに違い、これまた実に愉快。ほとんど全員が作ろうと言ったのは、クワトロフォルマッジでした。しかしこのピザは、ゴルゴンゾーラ、モツァレラ、パルミジャーノ、ゴーダ+はちみつを使う超ぜいたく品です。これだけそろえるとそれだけで値段が跳ね上がる。議論の末、一部普通のミックスチーズを使うことになりました。

まんまるにはなりませんでしたが、焼き上がりは見事。左下のオーブン上のピザは、タッカルビとプルコギという韓国風のものです。これはもうピザの域を超えています。合計で10種類以上作ったでしょう。初めは無謀に思われましたが、やってみれば意外と簡単。案ずるより生むがやすしですね。

最後の難関は、いかに切るか。チーズというのは、普通の包丁ではほとんど切れません。一枚切ったらチーズがこびりついて、次のが切れず、ずたずたになってしまうのです。結局急遽ダイソーに行って、ピザカッターを買ってきました。

一番おいしかったのは、やはりクワトロフォルマッジ(下の右から二番目)でした。一番妙だったのはチョコバナナマシュマロ(下の一番左)。これは温かいクレープですね。一番右のシラスチーズというのも不思議においしかったです。

以上、十種類以上のピザを40枚作って、合計価格は約1万6千円。一枚あたり400円ですね。サイゼリアのピザと同値段ですが、質も量も断然上だし、何より一緒に作る楽しさが段違い。これはもう病みつきになりそうです。