2025年9月2日から5日、福島へ研修旅行に行きました。自然災害とそれに伴う人災、環境問題、エネルギー問題、地域の自然と文化について実に多くのことを学ぶことができました。以下、ざっとではございますが、報告させていただきます。

9月2日(初日)

いわき市塩屋岬

先ずは、美空ひばりの「みだれ髪」で有名な塩屋岬(いわき市)で、海鮮丼を食べてスタート。

いわき震災伝承未来館

続いて、「いわき震災伝承未来館」で津波を体験した語り部・大谷さんの話を聞きました。この話が度肝を抜かれるくらいすごい。いきなり旅行はクライマックスです。ざっとまとめますので、そのすごさを味わってください。

「津波警報が鳴り、避難してくださいというアナウンスがラジオやテレビで鳴り響いたが、津波なんて来るはずないとたかをくくっていたので、海岸まで見に行った。これは絶対にやってはいけないことだったのに。海を見てみると、海の水が遠くまで引けて真っ黒で底が見えるほどだった。これはとんでもない津波が来るとそのときに初めて悟り、夢中で裏山の神社まで逃げた。津波(家の屋根やがれき)は階段の途中まで追いかけてきたが、ぎりぎり逃げ切れた。階段の上から振り返ると、後ろには地獄のような光景が広がっていた。そこに辿り着くのに14分かかった。直線的に走れば、1分でたどり着けたはずなのになぜ14分もかかったのか全く覚えていなかった。記憶が完全に飛んでいたのだ。なぜ14分もかかったのか。他の人たちの話をつなぎ合わせてようやく少しずつ思い出した。自分は無意識のうちに、近所の人たちを助けながら逃げていたのだ。しかし、津波がすぐそこまで迫ってきたとき、近所のおばあさんを見捨ててしまった。自分の身を助けるためにおばあさんを見殺しにしてしまったのだ。このことでどんなに悩み苦しんだことか。自分の身は助かったが心は病んでしまい、夜にうなされて眠れない日が続いた。そんな状態が一年も続いた。ところが一年後ふとしたことで、そのときの体験を話さざるを得なくなった。話してみると不思議なことに、涙があふれてきて、気持ちがすっと軽くなった。そのときに初めて、苦しみを話し、人と分かち合うことが心の救いにつながると知った。以降、少しずつ体験を話せるようになり、いつの間にか語り部になっていた。そして今では、最後の最後におばあさんを見捨てたことは、正しい判断であったと思っている。しかし、いまだに語ることのできない記憶がある。それと正面から向き合ったら、自分は本当に壊れてしまうだろう。」

本当はこの十倍くらいすごい話だったのですがとても再現できません。しかしこれだけでも十分にその話の迫力が感じられると思います。極限状態において人の心の奥底から飛び出してくるものはいったい何か。それは天使か、悪魔か。そんなこと極限状態に陥ってみないと分からないと思うかもしれませんが、大谷さんは敢えて言います。「シミュレーションしてみろ」と。日ごろからそういう極限状態を引き起こすような自然災害が来たときのことをシミュレーションしておくことが重要なのだ、そういうシミュレーションを日ごろからしておくことが、パニックに陥るのを防いでくれるのだと。

話があまりに深く、真の意味で(現実的にも精神的にも)豊かなものであったので、寮生たちがどこまで消化できたか心配になりましたが、その後の質疑応答のセッションでは活発な討議がなされ、寮生たちが十分理解していると分かり、ほっと胸をなでおろしました。語り部さんも大満足のようでした。

東京電力廃炉資料館

次には「東京電力廃炉資料館に行きました。二階はいかにして原発事故が起こったかをテーマに、一階はいかにして廃炉作業がなされているかをテーマに展示がなされていました。右の写真は核燃料棒です。核燃料の本体は真ん中に見える単三電池ほどの黒い鉛筆の芯のような物質です。こんなに小さい物がとてつもないエネルギーを発するのですから、制御するのはさぞや難しかろうと思ってしまいます。

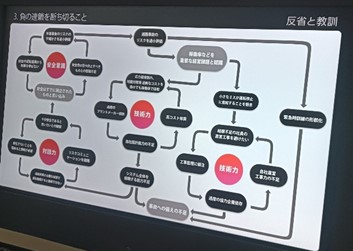

左は一号機の壁です。三重構造になっていて、そのうちの一つはご覧のように一メートル程度の厚さです。それほどの壁が簡単に砕け散ってしまったわけですから、原子力の力のなんとすごいことか。もしあれが水素爆発以上のものであったならと想像すると身の毛がよだちます。右は、東京電力が練りに練った反省と教訓の総まとめの図です。実によく考えられているのですが、裏を返せば、事故が起こる前には何も考えていなかったということです。そのことは東京電力さんも重々承知のようで、繰り返し「申し訳ありませんでした」と謝っていました。

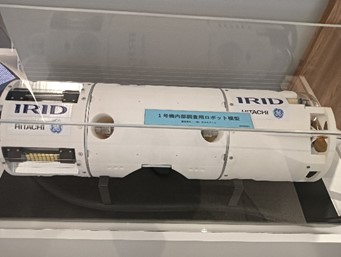

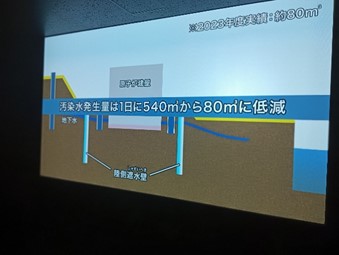

左は地下水が原子炉に流れ込まないように氷の壁を作るという現行の方法を図示したもの。なぜコンクリートで防がないのですかと尋ねると、地下を通っているいろいろな配線が使えなくなってしまうからですと答えてくれました。なるほどと思いましが、すぐに費用のことが気になり、そんなに広い敷地を地下深くまで凍らせるなんて一体どれくらいの金額がかかるのですかと尋ねてみました。すると「費用のことは私どもにはわかりません」という答えでした。わからないで済まされるのでしょうか。右はデブリを取り出すのに使われたロボットです。これによって取り出されたデブリは、ほんの一握りほど。いったいなぜこんなに時間(10年以上)かけてそんなに少ししか取り出せないのでしょうか。その真の理由は二日目に明らかになります。いずれにせよこのペースでは、50年経ってもデブリの全てを除去することは不可能でしょう。

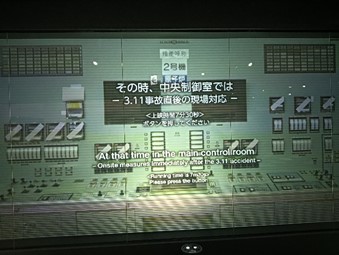

左は事故後に廃炉作業を行う職員たちの映像。右は事故当時の職員たちの対応を再現した映像の冒頭の画像。どちらも被曝のことを恐れず、自分の義務を必死で果たそうとする職員たちの姿が描かれていて、見ていると涙が出てきます。そこで尋ねてみました。「被曝を畏れて逃げ出す職員はいなかったのですか」と。案内の人は「そんな人はいません。全員が職責を果たそうとしました」と答えてくれました。しかしそうなると健康のことが気になってきます。そこで「体調を壊した職員はいなかったのですか」と尋ねてみました。すると答えは「そういう話は聞いておりません」でした。このあたり、案内の人も答えるのがつらそうでした。

双葉屋旅館

夜は双葉町の双葉屋旅館に泊まりました。食事のときに元原発職員の今野さんと明日訪れることになっている「おれたちの伝承館」の館長でカメラマンの中筋さんと知り合いになり、夜遅くまで話し合いました。寮生たちが活発に話し合う様子に二人は大満足し、翌日以降のガイド役を買って出てくれました。

総じて

配慮資料館の展示では反省と謝罪の言葉が繰り返されていました。展示を見ていると、一生懸命やっている東京電力の人たちを応援してあげたい気持ちになってきます。他方で、案内の人たちの説明は端々に不透明なところがあり、また案内の人たちも自分たちの説明に確信を持っていないようでした。語り部の大谷さんとなんと異なることでしょうか。大谷さんの言葉は、魂の叫びとでもいうものでした。この初日において、真実を見極めるための重大なヒントが与えられた気がしました。