9月5日(四日目・最終日)

浪江町津島支所

最終日、最初に立ち寄ったのは浪江町役場の津島支所。なぜこのようななんの変哲もない場所を訪れたのかと言いますと、ここ津島で恐るべき悲劇が起こったからです。原発事故の翌日、半径20キロ圏内に住む住人の全員に避難命令が出されました。しかし、一体どこへ避難すればよいのでしょうか。何も知らない浪江町の住民たちは、とにかく原発から離れればよいと考え、国道114号に沿ってひたすら北西へと逃げました。そしてこの津島に避難してきたのです。ところが、事故当時の風はまさしく北西に向かって吹いており、津島周辺は原発からの放射能の直撃を受けていました。つまり、彼らは、放射能汚染度の最も高い場所へ避難してしまったのです。その結果いったい何人の人が死に、病に倒れたことでしょうか。津島周辺は、今も高濃度の放射線を発しており、私たちもマスク着用で訪れました。マスクを着用したところで放射線は防げないそうですが、放射線を発する塵を防げるので意義があると再び今野さんが説明してくれました。ところが、この役場にもちゃんと職員が居り、除染作業にかかわるひとたちは働き、暮らしています。いったいどうなっているのでしょうか。

下郷町「大内宿」

次には五色沼へ行く予定でしたが、雨になってしまいましたので、代わりに大内宿へ行くことになりました。大内宿は、会津西街道の宿場町であり、今も江戸時代当時の雰囲気をとどめた、歴史的文化遺産です。

昼食は、大内宿のかやぶき屋根の家のうちの一軒、玉屋で名物のネギそばを食べました。なんとネギを箸代わりにして、そのネギをかじりながらそばを食べるのです。食べにくいけど、ネギがどういうわけか甘く感じられる不思議な体験でした。この玉屋は大内宿の中で最も古いかやぶきの家で築約400年だそうです。二階は展示室になっていて、古いものがずらりと並んでいます。写真にある人形は、いかにも古い感じで、なんだか生きているみたいです。寮生たちはこれらの古い文化の中で、ハードな展示物を見続けた疲れを癒しているかのようでした。

大内宿は写真のような段々の田んぼのふもとにあり、典型的な日本の里です。写真の寮生は「こういうところにずっと住めたらなあ」とぼやいていました。

大内宿の守り神を祀る高倉神社は、実に清らかな感じのする神社です。お参りするだけで心が洗われるよう。春風学寮はキリスト教精神を基礎とする寮ですが、キリストは決してこのような神社を否定するというような、せこいことはなさらないでしょう。

下郷町「塔のへつり」

大内宿の近くを流れる阿賀川(新潟県に入ると阿賀野川となる)の流域に塔のへつりという奇岩があります。そこへも足を延ばしてみました。百万年を経て形成されたなった奇岩の数々には、全員びっくり。

会津若松市「鶴ヶ城」

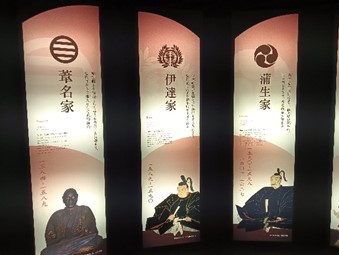

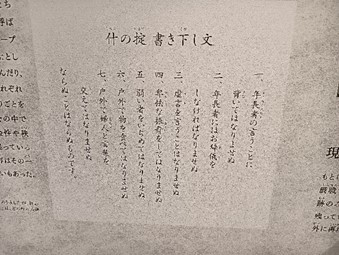

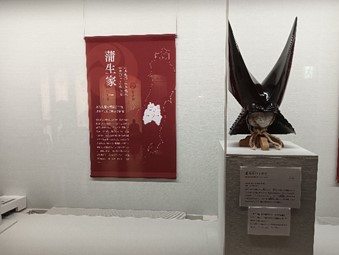

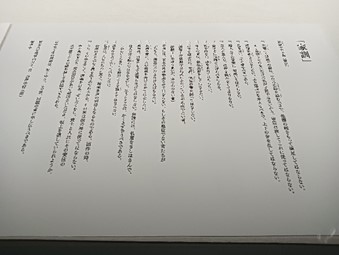

最後に訪れたのは、「鶴ヶ城」。ここは退屈かなと思いきや、寮生たちはお城に入ったまま二時間近く出てきません。全ての展示資料をなめるように見ていたのです。特に会津藩がどのような教育を行い、いかに優秀な人材を生み出していったかというところにひどく感動したようで、「面白かった」と口にしながら城を出てきました。特に「什の掟」(最後の写真)には心を打たれたらしく、それが書かれたTシャツまで買う者もいました。最後から二番目の写真は、最後に会津藩を任せられた松平家の家訓です。これもまた素晴らしい。心を開いて節度をもって話し合うことの大切さが家訓の中央に記されているからです。これって春風学寮の方針と同じではありませんか。

しかし、寮長の私には、むしろ天守閣からの景観やはなれの茶室の方が面白かったです。以下はその写真です。

この茶室は「麟閣」と呼ばれ、千利休の子の少庵が当時の会津藩主蒲生氏郷のために造ったものです。なぜ少庵が氏郷のためにこのような茶室を作ったのか、その理由を説明しましょう。千利休が豊臣秀吉の逆鱗に触れて死を命じられたとき、蒲生氏郷は茶道が絶えることを惜しみ、その子である少庵を会津にかくまいました。そして氏郷は千家再興と茶道の存続を秀吉に願い出たのでした。その願いが聞き入れられたために千家は再興し、茶道はなくならずにすみました。そのお礼として、少庵は氏郷のためにこの茶室を造ったということです。

ちなみにこの氏郷は高山右近の影響で改宗した、熱心なキリスト教徒です。その氏郷が茶道の価値を見抜き、命がけでそれを守ろうとしたところに、私はとても心を打たれてしまいました。これこそ、無教会的日本的キリスト教に通じる精神です。

総じて

この四日目の旅行はただの観光ツアーのように見えてしまいますが、全くそうではありません。なぜなら四日目に訪れた場所には福島が目指すべき道が、いや日本全体が目指すべき道がはっきり示されているからです。その第一は言うまでもなく自然への畏敬と自然との共存です。その第二はこれまた言うまでもなく伝統文化の尊重と継承です。そして第三は他者を尊重し、心を開いて話し合うことです。これらのことを大内宿が、塔のへつりが、そして鶴ヶ城が教えてくれました。

研修旅行全体を振り返って

今回の旅行全体を通じて学んだことは、絶望のなかにこそ希望があるということです。地震・津波とそれに続く原発事故はまさに絶望ともいうべきものでありました。それらがいかに絶望的なものかということを、旅行の前半では伝承館や伝言館を通じてまざまざと見せつけられ、語り部の皆さんからまざまざと聞かされました。特に絶望的なのは、これだけ絶望的な体験をしていながら同じことを繰り返そうとする動きがあちこちに見られたということでした。

しかしそのような絶望的状況の中にこそ希望があるということも分かりました。絶望を通じて真にすすむべき道に気付いた人たちが居り、それを実行している人たちが居たからです。

私たちはこのような人たちを支え、彼らと手を取り合って日本を変えていかなければなりません。日本にはそれを可能にするほどの自然と伝統があるのですから。

今私は改めて、日本人であることに感謝し、日本人であることに誇りを感じています。福島よ、ありがとう!