9月4日(三日目)

「東日本大震災・原子力災害伝承館」

この伝承館は、福島県が運営する福島最大の伝承館です。すべてをじっくりと見るなら、ゆうに四時間はかかるでしょう。しかし、ここでもまた元原発職員の今野さんが案内を買って出てくださり、一時間で主要な展示を見ることができました。

東京電力の起源は、猪苗代の水力発電だったそうで、ここにこそ福島に原発が作られた遠因があります。また、2011年の原発事故の大元の引き金となったのは、2004年の新潟中越地震と2007年の新潟中越沖地震であったそうです。というのも、これらの地震のために東京電力は新潟の原発の安全強化に大量の資金を投じなければならなくなり、福島の原発の地震対策が後回し(なおざり?)になってしまったからです。

写真左は双葉町の原発の広告塔です。しかし原発の結果は、写真右の数字に表されているような悲惨なものとなってしまいました。この広告がいかに間違ったものであったかを伝えるために、広告塔をなんとか残そうという動きもあったのですが、その動きは実らず、今は写真があるのみです。

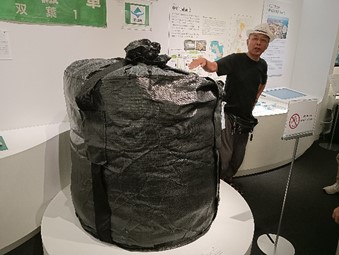

写真左は、フレキシブルコンテナバッグ(通称フレコンバッグ)といい、放射能に汚染された土壌は一時的にこのバッグに入れられます。一トンの土が入る丈夫な袋ですが、さすがに上にたくさん積み上げたりすると破れてしまい、そうでなくとも10年もすれば経年劣化で破れていきます。ところが汚染土壌の引き取り手が居らず、福島県だけでは処分しきれないために、多くの土壌が袋詰めのまま中間貯蔵施設に積み上げられています。

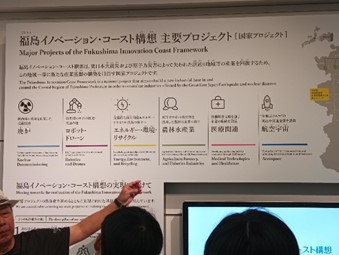

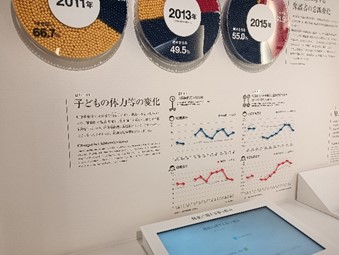

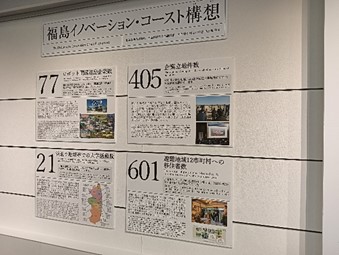

一枚目の写真は、原発事故以降の福島の子供たちの体力低下を示す図です。放射能等の理由により外で運動できなかったために福島の子供たちは体力が低下してしまったわけです。二枚目の写真は、二日目に現地を訪れた浪江町の福島イノベーション・コースト構想の概要を表した図、三枚目の写真はその詳しい内容の説明。四枚目の写真はこの構想の目標を象徴するかのようなロボット。最新テクノロジーに特化していて、体力の落ちた福島の子供たちに寄り添っているようにはどうにも思えません。

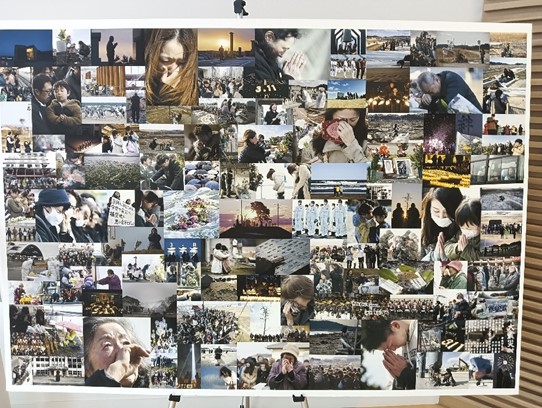

この写真は、伝承館の最後に展示してある人々の悲しみの写真を一枚にまとめたものです。本当はこれらの写真を一つ一つ紹介したいのですが、とてもそのような余裕はありませんし、またその感想を述べることもできません。見ていると、心の奥深くがひたすら熱くなり、なぜ熱くなるのか、とても言葉で言い表すことができないからです。寮生たちも食い入るように写真を見ていました。

にもかかわらず一つ大きな疑問が湧き上がってきました。なぜこの中に原発関連の写真がほとんどないのかということです。

福島市「まるせい果樹園」で桃狩り

午後には心機一転、まるせい果樹園で桃狩りを楽しみました。

今まで深刻そうな顔をしていた皆の顔に一気に笑顔が戻りました。七枚目の写真の桃は、黄金桃という品種で見ての通り、マンゴと似た味がします。あまりに美味しいので、七つも食べた強者がいました。原発事故当時は、このような桃の全てが廃棄されたそうです。今でも価格は他県のものより一割以上低い。もちろん現在の桃は健康に良い影響しか及ぼしません。食べ過ぎない限り。

二本松市「ソーラーシェアリングファーム」

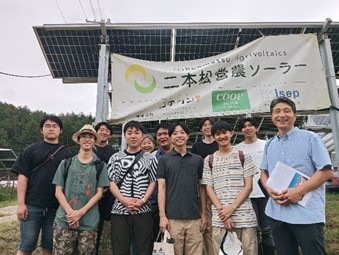

この日の最後は、『原発を止めた裁判長』という映画でおなじみの二本松ソーラーシェアリングファームを訪れました。ここの経営者である近藤さんは、寮生の一人のお父さんです。

ソーラーシェアリングとは何かと言いますと、写真のように太陽光をソーラーパネル(発電)と畑・水田・牧場(農業)で分かち合うシステムです。ごく大雑把に言えば、太陽光の半分をソーラーパネルによる発電へ、あとの半分を農業へと分けて使うという発電と農業一体化の試み画期的な試みです(厳密に言えば、比率はその土地や作物によって違います)。これによれば農家は、不作や災害にあったときも発電を通じて収入が確保でき、しかも電気を賄える。いやそれどころか町へと電気を供給できるのです。現在この農場だけで二本松市の電力のなんと5%を供給しています。ということは、もしこのような農場が20個もできれば、二本松市の全ての伝記が賄えてしまうということです。言い換えれば、原発に頼る必要はなくなるということです。写真左はエゴマ、右はニュージャージー種の肉牛。寮生たちとすぐに仲良くなりましたが、あと一年ほどで肉にされてしまうそうです。こういう現実を知ることも重要ですね。

写真左はマスタード、右はシャインマスカット。ようやく出荷できるほどになってきましたが、まだ利益を上げるほどではないそうです。しかしそれでも、発電のお陰でやっていける。これはすごいことです。

左は垂直型のソーラーパネル。この両わきは、牧草地です。垂直型は発電効率が良いのですが、その分間隔を空けなければ日影ができてしまいます。したがって、牧草のような間隔を十分空けられる産物と併用するのだそうです。右は見学後の座談会。近藤さんはソーラーシェアリングの大きな可能性と直面している課題について熱く語ってくれました。ソーラーシェアリングは、自然環境によし、エネルギーによし、利益に良し、雇用によし、農家再生によし、個人の自由によし、子育てや教育によし・・・でまさしくいいことづくめ。これが普及していけば福島のみならず、日本全体が蘇ることでしょう。では課題は何か。一つは動物や虫などの自然との闘いです。手間暇かけて動物や虫の害を防いでいくことが大きな課題の一つと言えましょう。しかし動物や虫の害なんて放射能の害に比べれば、可愛いものです。それよりも大きな課題は政府の非協力的な態度です。どうやら政府は、福島(もしくは日本)がソーラーシェリングの方向に進んでいくことを望んでいないようです。

ちなみにソーラーパネルは、95%がリサイクルできるので、廃棄物にもなりません。残念なことにこの農場のソーラーパネル関係の機器の全てが中国製。日本はこの分野で圧倒的に遅れているそうです。なぜこうなったのか。やっぱり政府にやる気がないのですね。

総じて

原発のことを学べば学ぶほど暗い気持ちになってきました。政府や東電の進めている復興政策は原発を生んだ精神の繰り返しにしかなっていないし、原発を本気で減らそうなんて少しも思っていないことが明らかになってきたからです。そうした中、二本松のソーラーシェアリングファームは全く違いました。この方向なら、原発依存をなくし、しかも住民の気持ちに寄り添うことができ、故郷をよみがえらせることができます。これこそまさしく復旧+復興の道です。どうして政府はこちらの方に舵を切らないのでしょう。