9月3日(二日目)

東電の方から疑問を寄せられた箇所を赤字で示し、その個所に関する応答を青字で加筆しました。ぜひお読みください。

小高町「おれたちの伝承館」

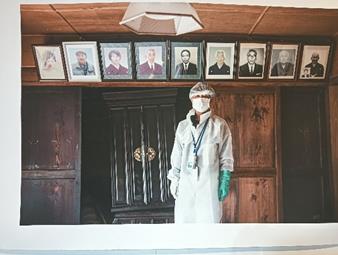

午前中前半には「おれたちの伝承館」という民間の伝承館に行きました。この伝承館は非常に個性的な伝承館で、展示は全て芸術作品です。事実そのものよりも被災した人たちの精神を伝えることに特化しています。二番目の写真は先祖代々の家に防護服なしでは入れない悲哀を表しています。以下、解説は不要でしょう。心で感じてください。

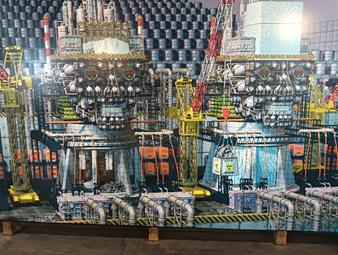

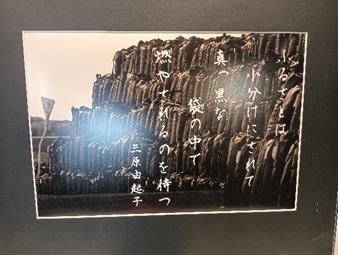

五番目の写真は三原由紀子という人の詩歌と写真を組み合わせたものですが、この人の言葉は実に見事に被災者たちの心を表しているので、ぜひ彼女の詩集をご一読ください。詩集はアマゾンなどで購入できると思います。六番目の写真は伝承館の天井に描かれた巨大な絵で、写真ではその迫力がお伝え出来ないのが残念です。

圧巻だったのは館長の中筋さんが小高町の被災前と被災後を比較した長大な(2メートル以上)の写真を何枚も見せてくれたことです。原発事故が人の生活を完全に破壊し、変えてしまったことが一目瞭然でした。上の写真は震災直後のスーパーの店内を撮影したものです。

楢葉町「宝鏡寺伝言館」

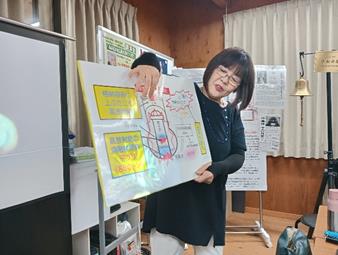

午前中後半には宝鏡寺の伝言館に行きました。この伝言館は、早川篤雄(二枚目の写真)という浄土宗の住職が私費をはたいて創設したものです。早川さんは原発事故が起こるはるかに前から(福島第一原子力発電所が作られたころから)、原発に反対していた筋金入りの原発反対者です。早川さんは2022年に他界されましたが、その精神は現在伝言館を運営なさっている丹治杉江さん(以下の写真)に受け継がれています。といわけで丹治さんが伝言館の案内とその後のバスツアーガイドを引き受けてくださいました。

丹治さんの話でまず驚かされたのは、原罪福島第一原発の原子炉の土台がボロボロになっているという指摘です。ですから、デブリ除去で大きなミスがあれば、原子炉は簡単に崩壊してしまい、もし崩壊するならば、先の原発事故をはるかに上回る放射能が飛び散ることになると丹治さんは言います。つまり、原発事故はまだまだ終わっていないのです。十数年もかけてデブリがほんの一握りしか取り出せないでいる本当の理由もそこにあるそうです。

(赤字部分について東電の方から、これは「現地の説明者による誤った情報」であるという指摘が寄せられました。以下その指摘をご紹介します。「1号機の原子炉下部で、土台となるコンクリートの一部で鉄筋がむき出しになっていることは事実ですが、それでも強度は確保しており、また対策も講じられており、想定外で崩れても放射線物質による外部への影響は限りなく少ない旨を評価し、福島県の会議でも説明しております。」原子力圧力容器はペデスタルと呼ばれる鉄筋コンクリートの円形の台座によって支えられています。このペデスタルこそ原子炉の土台であり、丹治さんがボロボロになっていると説明した部分です。ところが東電さんは、様々な検査の結果このペデスタルは十分な強度を保っていると主張し、約20ページにわたる検査結果の資料を送ってきてくださいました。そして、3.11以降に起きたすべての地震に対して支持機能を維持してきたから、ペデスタルの倒壊の可能性は極めて低いとも付け加えます。以下要約です。《また万が一倒壊したとしても、敷地境界にける被曝線量は「最大0.04ミリシーベルト」であると算定されます。これは胸部X線検査で受ける被ばく量の3分の2にすぎません。しかもこの量は、敷地境界から離れる距離に従って大幅に低減するので、周囲の環境に与える影響は極めて小さいと考えております。》いやはや、これは丹治さんの説明と真っ向から食い違う指摘です。さてどちらが正しいのか。)

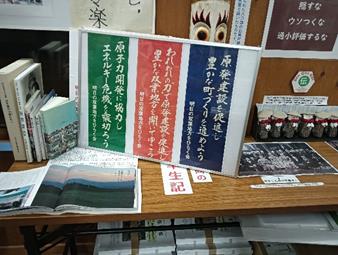

次に驚かされましたのは、政府の極めて悪質な宣伝工作です。一枚目のステッカーの写真は原発賛成の家に貼るためのものです。このステッカーが貼られていない家は原発反対であるということになり、差別されることになったそうです。二枚目のヌードのポスターは、原発反対者を「エネルギー・アレルギー」患者と見なす極めて悪質なもので、今ならそれに加えてセクハラにも該当するでしょう。政府がこんな広告を出すなんて信じられません。三枚目の写真はチェルノブイリ原発事故の後に開催された原発推進のための祭の広告で、この祭の眼目はソ連の原発技術の後進性をあざけり、日米の原発技術の優秀さを自慢することでした。どういう神経をしたらこのような広告が出せるのでしょうか。四枚目の写真は、説明不要。最後の二行をよくお読みください。これらの宣伝工作は歴史に残る原発行政の汚点と言えましょう。

丹治さんは他にも、たくさん驚くべき情報を教えて下さり、とてもここに書ききれません。丹治さん、本当にありがとうございました。

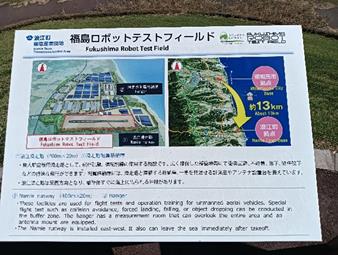

浪江町「福島イノベーションコースト構想・主要プロジェクト」実施現場

「イノベーション・コースト構想」とは、津波や原発事故で低迷し続ける福島県の太平洋側の経済を復興させるために政府が打ち出した原子力に頼らない産業構想の総称です。双葉屋旅館で知り合いになった元原発職員の今野さんが案内してくれました。

この産業構想はソーラーパネルと水素を利用したエネルギー開発(ナミエナジー)、高度集成材製造、ロボット開発を中心に経済を発展させていこうというものです。これによれば確かに原発に頼らない経済が出来上がっていくかもしれません。但し、それはただ経済が発展するというだけで、元々いた住民の生活をよみがえらせることにはまったくならない、と今野さんは熱く語ってくれました。

浪江町「請戸小学校」

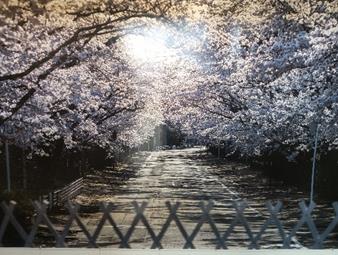

午後には、浪江町の請戸小学校に行きました。この小学校は津波で被災したときの状態のまま保存されています。といいますのも、校長先生の英断により、この学校の生徒・職員は全員無事に避難することができたために、記念遺構として残されることになったからです。裏にある大平山への距離は約2キロ。判断が一瞬遅れれば、子供たち全員が津波にのまれていたでしょう。多くの小学校では逆に、校長の判断ミスのために多くの子供の命が失われました。

水飲み場、教室、給食室、体育館。誰もいなくて本当によかったです。

左は浪江駅。近代的な駅ですが残念ながらほとんど利用者はありません。右は住人のいない家。建物は素晴らしいのに、まだ放射能が飛び交っているので住めません。こんな家が浪江町にはたくさんあります。

大熊町「CREVAおおくま・中間貯蔵事業情報センター」

続いて、大熊町の「CREVAおおくま・中間貯蔵事業情報センター」に行きました。これまた素晴らしい施設ですが、来る人はほとんどいない。いまだに放射能の汚染度が高いからです。それなのに名前が、クレバとは。なんとも皮肉です。

年間被ばく量の限度は、政府によれば20ミリシーベルト。時間単位に換算すれば、2~3マイクロシーベルト(1ミリシーベルト=1000マイクロシーベルト)。これを超えると体調に影響が出ます。死ぬことはないのですが、老化が進み、いろんな病気にかかりやすくなるのです。上記の地図によれば、2025年9月現在南相馬市と郡山市の放射線量は一時間当たり0.1マイクロシーベルト前後なので一見安全なように思われます。しかしだまされてはいけません。この地図には最も放射線の多い浪江町や大熊町の数値が載っていない。そして浪江町や大熊町の放射線量は実際に計測してみるとひどいところでは軽く2マイクロシーベルトを超えています。

高速道路上に設置された計測器(写真左・どういうわけか数値が写真に撮れませんでした)では、浪江の一か所ではいつも毎時2マイクロシーベルト前後でした。このクレバに来る途中もいくつかの場所で測定しましたが、自動車内での測定にもかかわらず2を超えていました(写真右は、汚染度の低い所の数値)。そういうところに人が住み、働いているのです。いったいなぜこういうことになったのか。複雑すぎてとてもこのコーナーでは説明しきれません。

ちなみに体調に影響が出るのは、年間被曝量が20ミリシーベルトを超えたときなので、一時的に放射線量の高いところへ行っても、健康に害はありません。寮生の皆さん、ご安心ください。

小高町「歴史郷土資料館」

この日最後に訪れたのは、小高町歴史郷土資料館。ここは小さなキリスト教の伝道所・幼稚園に併設された、プライベートな感じの資料館です。事実、展示を作成したのは各地からやって来た大学生のボランティアたちでした。しかし、ここで何よりも感動させられたのは、館長の飯島さんの話です。以下、要約します。「幼稚園の卒園者の一人がこう言った。『自分は原発のお陰で育ち、原発のお陰で豊かな暮らしができ、原発のお陰で家族のだんらんを保つことができました。だから原発のことを強く批判することができません。』このような言葉に対して私たちはどう答えて行けばよいのか。原発を否定するだけでは、何も始まらない。重要なことは、原発がもたらした幸せよりも、もっと素晴らしい幸せがあるのだということを提示していくことではないだろうか。」なるほど。

総じて

政府や東京電力は福島復興のためにいろいろとやっているようですが、ほとんどの活動が空回りしていて、福島の住民の願いとずれていると感じざるを得ませんでした。いったいなぜずれるのでしょうか。住民の一人一人に寄り添うことなく、大きな力(大金と大事業)によって福島を手っ取り早く復興させようとするからだと思います。これって原発の精神と同じではないでしょうか。原発から新しいテクノロジー・産業へと形は変わろうとしているのですが、基本的精神は何も変わっていない。「復興の前に復旧が必要だ」という今野さんの言葉が忘れられません。福島で行われていることは、概して復旧なき復興だと思わざるを得ませんでした。